比特币的共识形成机制以工作量证明(PoW)为核心,通过全球矿工节点的算力竞争实现去中心化交易验证与区块链安全;而其价值存储认知鸿沟的弥合,则需通过监管框架完善、技术升级、ESG整合及教育普及等多路径协同推进。

一、比特币共识形成机制:PoW的核心逻辑与演进挑战

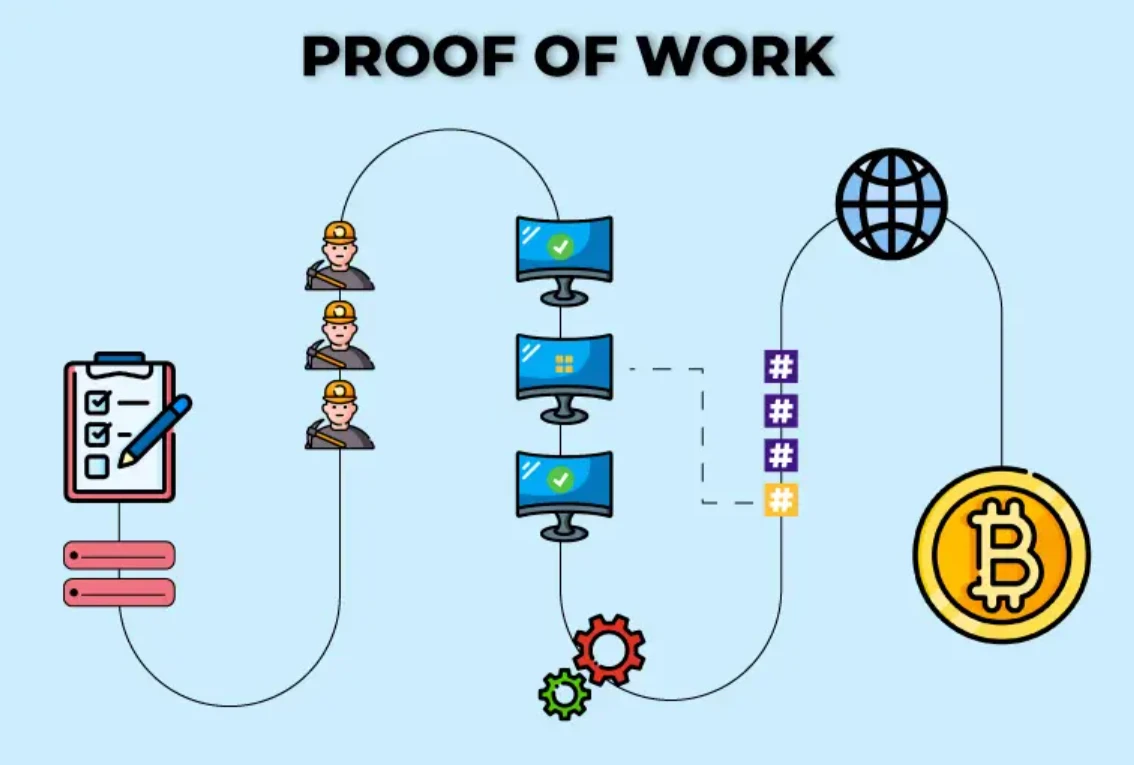

比特币的共识机制本质是通过算力竞争达成全网数据一致性的去中心化协议,其核心为工作量证明(PoW)。在这一机制下,全球分布的矿工节点需通过计算哈希函数求解数学难题,争夺新区块的打包权,而“最长链规则”确保了恶意节点难以篡改历史数据——任何修改需重构后续所有区块,成本随算力增长呈指数级上升。,比特币网络通过双重激励驱动节点参与:一是区块奖励(2024年减半后为3.125 BTC/区块),二是交易手续费,两者共同构成矿工维护网络的经济动力。从安全性来看,2025年全网算力预计达400 EH/s,理论上控制51%算力的攻击成本已远超潜在收益,形成“算力即安全”的护城河。

不过,这一机制正面临双重现实挑战。一方面是能效优化压力,尽管行业已取得显著进展——剑桥大学2025年报告显示,约60%比特币矿业采用水电、风电等可再生能源,碳中和矿场占比提升至35%,但能源消耗争议仍为监管与公众关注焦点。另一方面是量子计算威胁,华尔街日报指出,随着量子计算技术成熟,比特币使用的椭圆曲线密码学(ECC)可能被破解,社区正积极探索抗量子替代方案,如格密码学等后量子算法,预计2026年后或启动协议升级。

二、价值存储认知鸿沟:分歧根源与弥合实践

比特币作为“数字黄金”的价值存储属性,在不同群体间存在显著认知差异,其根源在于对风险、价值逻辑与社会功能的不同判断。机构投资者更关注其对冲通胀能力(2025年全球通胀均值预计4.2%)与抗审查特性,但担忧30%左右的年化波动率及监管政策不确定性;散户投资者看重其2100万枚总量的稀缺性与去中心化金融自由,却受困于环境成本争议与投机属性标签;监管机构则在认可其金融创新价值的同时,对洗钱风险与能源消耗保持警惕。

2025年的实践已展现出多维度弥合路径。在监管层面,美国SEC于2024年第四季度批准的现货比特币ETF生效后,机构入场率提升40%,而欧盟MiCA法案要求交易所强制披露储备证明(PoR),显著增强市场透明度。技术升级方面,2021年Taproot协议优化了交易隐私与脚本灵活性,叠加闪电网络(LN)节点数达4.2万个,使小额支付效率提升千倍;Layer2解决方案如Stacks则通过侧链支持智能合约,拓展了比特币的应用场景边界。

ESG整合成为破解认知分歧的关键抓手。“比特币绿色能源计划”推动矿场与清洁能源项目深度绑定,哈萨克斯坦、加拿大等国更出台政策激励可再生能源矿业,促使行业可再生能源占比从2020年的39%跃升至2025年的62%。教育层面,微软、特斯拉等企业将比特币纳入财务培训课程,国际清算银行(BIS)发布的《加密资产白皮书》则提供了中立的风险评估框架,帮助不同群体建立理性认知基础。

三、未来展望:共识机制的稳定性与价值存储的长期潜力

从技术演进看,PoW仍将是比特币主链的核心共识机制,但其扩展性压力正通过Layer2网络与侧链技术逐步缓解,闪电网络的成熟已使交易吞吐量突破传统区块链限制。量子安全升级可能成为2026年后的重点议题,格密码学等抗量子算法的测试与部署将决定比特币能否抵御下一代计算威胁。

在价值存储维度,短期波动性仍将是主要挑战,但机构化与监管透明化趋势已不可逆转。2025年全球持有比特币的机构占比达18%,较2020年增长12倍,现货ETF与合规衍生品的普及正逐步将比特币纳入传统金融资产配置体系。随着可再生能源占比持续提升、监管框架清晰化及应用场景拓展,比特币作为“数字黄金”的共识有望从加密社区向更广泛社会群体渗透,其价值存储的认知鸿沟将在技术迭代与制度完善中逐步弥合。