美国加密货币交易平台Coinbase近期因拟推出的加密资产借贷产品陷入监管争议。该公司原计划推出一项允许用户通过出借加密资产获取利息的服务,但遭美国证券交易委员会(SEC)警告可能面临法律诉讼,迫使Coinbase将产品上线时间推迟至至少10月。此次事件的核心矛盾在于SEC认为该产品具备证券属性,应受联邦证券法监管,而Coinbase则坚决否认这一定性。围绕加密金融产品是否构成证券的争议,不仅牵动行业神经,也凸显了当前监管框架在应对新型数字金融工具时的适用性难题。

事件背景与核心矛盾解析

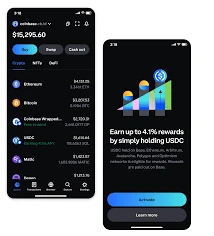

Coinbase的借贷产品本质上是一种收益型金融工具,允许用户将持有的加密资产出借给平台,以获取年化收益。该产品的运作机制基于流动性池模型,平台通过集中用户的资产向机构借款人发放贷款,并从中抽取服务费及利息差价作为主要盈利来源。这种模式虽在加密行业内较为常见,但其是否构成证券属性成为监管争议焦点。

2023年4月,SEC正式向Coinbase发出警告信,明确指出该借贷产品可能违反联邦证券法,并威胁采取法律行动。SEC主席Gary Gensler在公开声明中强调,此类产品若符合”投资合同”定义,则必须进行注册并接受相应监管。这一表态标志着美国监管层对加密借贷业务的立场趋于强硬。

放眼全球,加密借贷产品在不同司法管辖区面临显著的监管差异。英国、新加坡等国已尝试建立沙盒机制以规范发展,而欧盟则通过MiCA法案统一监管框架。相较之下,美国尚未形成清晰的合规路径,导致行业参与者在创新与合规之间陷入两难。

证券属性认定的法律攻防战

美国证券交易委员会(SEC)主张Coinbase的借贷产品符合”豪威测试”(Howey Test)的三要素,即:资金投入、共同事业、对利润的合理期待来源于他人的努力。SEC据此认为该产品应被归类为证券,需遵守联邦证券法的注册与披露要求。而Coinbase则从产品结构出发,提出三大反驳论据:其一,用户未将资产所有权转移给第三方实体;其二,收益并非来自平台运营方的管理努力,而是链上协议自动执行的结果;其三,产品不具备传统证券的权益分配机制。双方分歧背后,反映出现行证券法在应对加密金融产品时存在适用性争议。由于Howey测试诞生于传统金融语境,其是否适用于去中心化、自动化运行的加密资产产品,已成为监管与行业博弈的核心焦点。这一争议不仅关乎个案,更将影响未来加密金融产品的合规路径与监管边界。

监管博弈对行业生态的连锁影响

Coinbase因SEC监管压力推迟借贷产品上线,直接导致其在竞争激烈的加密金融服务市场中失去先机。该产品原计划为用户提供稳定收益来源,延期不仅削弱了平台短期用户增长动力,也影响了其整体收入预期。合规审查成本上升已成为加密借贷市场发展的主要阻力之一。为满足证券类资产披露标准,交易所需投入大量资源进行产品结构调整和法律论证,显著提高了运营门槛。相较之下,Binance和Kraken等平台采取了差异化策略,如引入合规实体合作模式或限制高风险地区服务覆盖,以平衡监管要求与业务拓展需求。这些应对方式反映出行业在现行法律框架下寻求创新空间的普遍诉求。

未来监管框架演进与行业应对策略

面对监管压力,加密平台正探索产品结构的合规化改造路径。例如,将现有借贷产品转化为符合证券法豁免条款的收益权凭证,通过明确底层资产归属、分离收益权与控制权等方式,规避证券属性认定风险。与此同时,司法诉讼与监管谈判成为双重博弈工具:企业可通过法庭挑战SEC的执法边界,同时寻求与监管机构达成妥协性协议,以争取更灵活的合规空间。

展望未来,加密证券型产品或逐步形成标准化监管框架,包括明确披露义务、投资者准入门槛及交易平台责任等核心要素。此类框架若得以建立,将为行业提供清晰合规路径,但也可能抬高中小参与者的入场门槛,加速市场集中化进程。