全球数字货币浪潮正在重塑国际金融秩序,各国监管机构纷纷调整策略,从早期的放任态度转向系统性规则重构。加密资产的跨境流通性与技术特性,使其成为洗钱、非法交易等新型金融风险的温床,也推动了反洗钱、稳定币监管及跨国协作机制的强化。在此背景下,中国面临双重挑战:一方面需坚守金融安全底线,防范系统性风险;另一方面则需把握区块链技术创新带来的战略机遇,避免因政策滞后而丧失主动权。尤其在美元通过稳定币体系进一步巩固其全球主导地位的趋势下,人民币如何借助合规加密资产拓展国际化路径,已成为亟需回应的命题。监管规则的制定权争夺,实质上是未来全球金融话语权的争夺。中国必须在风险可控的前提下,积极参与国际监管标准制定,构建适应技术变革的制度框架,以实现金融安全与创新发展的动态平衡。

全球加密资产监管新趋势解析

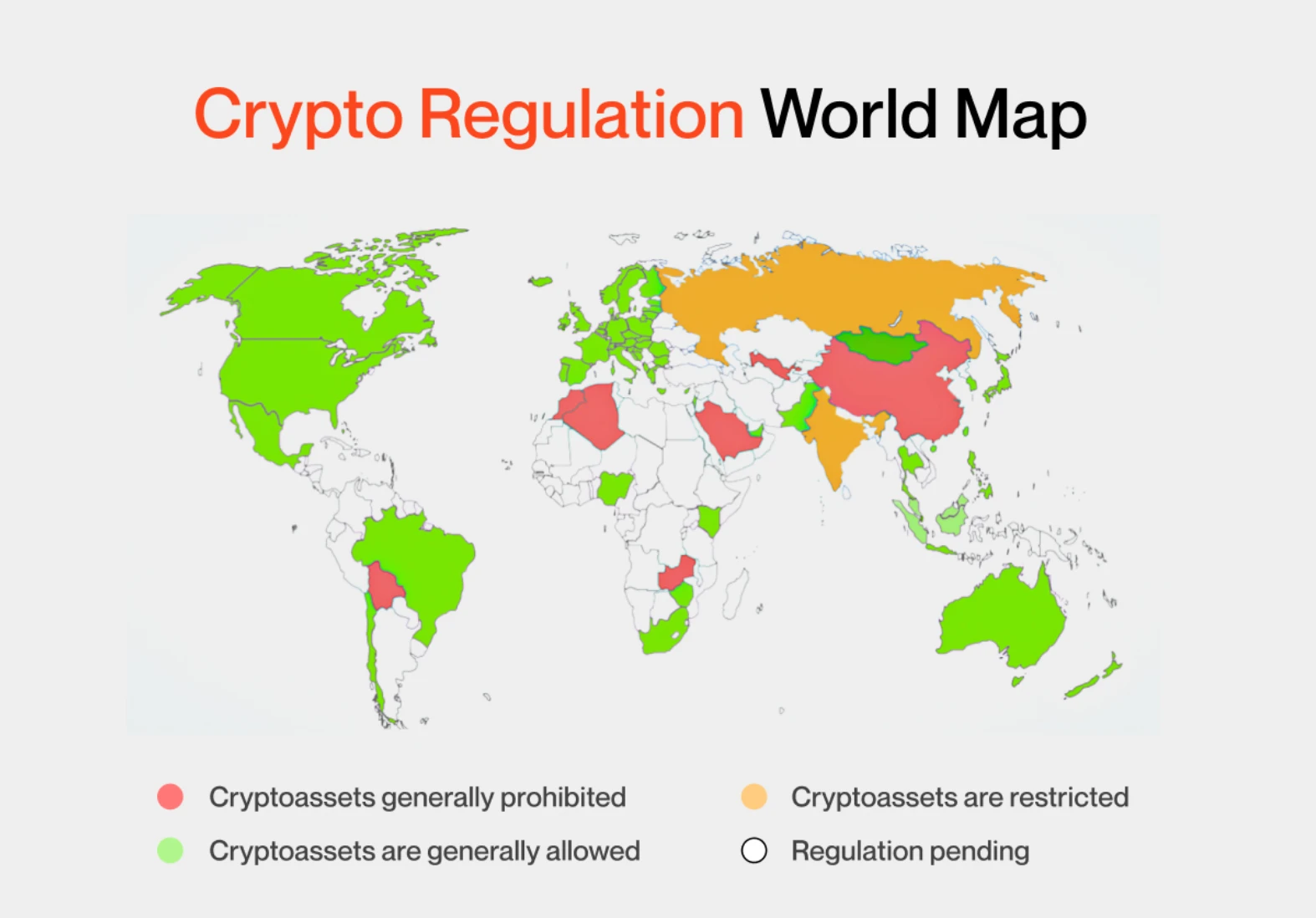

近年来,全球主要经济体纷纷调整加密资产监管策略,推动从“放任发展”向“规则重构”转变。这一趋势不仅体现了各国对金融安全的重视,也反映出加密资产在国际金融体系中的地位日益上升。

欧盟《加密资产市场监管法案》(MiCA)引入风险分级体系,标志着全球首个综合性监管框架的诞生。该法案将加密资产分为支付型、证券型和电子货币型三类,并据此设定差异化监管要求。例如,稳定币发行方需持有足额储备资产、履行信息披露义务,并接受流动性管理约束。同时,加密交易平台需满足最低资本要求和反洗钱机制。尽管该法案未涵盖DeFi和NFT,但其“风险导向”的监管思路为全球提供了可借鉴的范式。

美国则通过战略比特币储备强化美元霸权。2025年,美国政府宣布建立“战略比特币储备”,将没收的约20万枚比特币纳入国家资产体系,并推动美元稳定币(如USDT、USDC)在加密市场的广泛使用,构建“美元—稳定币—加密市场”循环。此外,美国证券交易委员会批准比特币和以太币现货ETF,吸引传统金融机构资金流入,进一步巩固其在加密资产领域的主导地位。这一策略不仅有助于对冲美元贬值风险,也使加密市场更紧密地绑定于美元金融体系。

中国香港地区则在牌照化监管与ETF创新方面取得突破。自2024年起,香港对主流加密资产交易实施牌照化管理,证券型代币受《证券及期货条例》约束,非证券型代币则纳入反洗钱监管。同时,香港成功推出比特币和以太币ETF,成为大中华区监管创新的“试验田”。其经验为内地未来探索合规监管路径提供了重要参考。

在稳定币监管方面,新加坡与日本采取不同路径。新加坡强调稳定币发行主体必须为持牌机构,并建立严格的资产储备与透明度机制;日本则侧重投资者保护与合规审查。两国虽监管侧重点不同,但均体现出对稳定币风险的高度重视,并致力于构建稳健的监管生态。

总体来看,全球加密资产监管正朝着风险分级、功能监管、跨境协作方向演进,遵循“相同业务、相同风险、相同监管”的原则,逐步形成更具系统性和协调性的监管格局。

中国现行监管框架的深层矛盾分析

当前,中国对加密资产采取“禁止式监管”模式,虽在遏制投机炒作与金融风险方面取得一定成效,但其深层次结构性问题正逐步显现。首先,法律属性模糊导致司法实践混乱。由于缺乏明确的法律定位,虚拟货币在司法实践中常被直接视为“不合法物”,致使持有者权益难以保障。在刑事案件中,比特币等加密资产的估值标准不统一、处置程序不规范,不仅影响司法公正,还可能滋生权力滥用和利益输送等问题。

其次,“一刀切”的监管政策抑制了区块链技术创新潜力。全面禁止金融机构参与虚拟货币相关业务虽有效控制了系统性风险,但也阻碍了稳定币在跨境支付、现实资产代币化(RWA)等领域的探索。相较之下,欧盟通过风险分级监管实现创新与安全的平衡,香港则以牌照化试点推动合规发展,显示出更具前瞻性的监管策略。

最后,中国在全球加密资产治理中的参与度不足,导致国际话语权弱化。美国通过战略比特币储备及美元稳定币体系强化其全球金融主导地位,而中国在国际规则制定中尚未形成系统性影响力。面对全球监管协同趋势,中国亟需提升在金融稳定委员会、反洗钱金融行动特别工作组等国际组织中的话语权,避免在新一轮全球金融竞争中处于被动。

监管优化的四维战略路径

面对全球加密资产监管范式加速重构的趋势,中国亟需构建系统性、前瞻性的监管优化路径,在守住金融安全底线的同时,把握区块链技术创新带来的战略机遇。具体而言,应从以下四个维度推进监管体系的现代化升级。

第一,构建风险分级监管框架与财产权确认机制。 借鉴欧盟《加密资产市场监管法案》中的分类监管经验,将加密资产划分为支付型、证券型、大宗商品型及高风险类代币,并据此设定差异化的准入门槛与合规要求。例如,对稳定币发行方实施储备资产透明化与反洗钱义务;对证券型代币适用证券法监管逻辑;对主流去中心化加密资产明确其财产权属性,通过司法解释确立私钥持有者的物权地位,并建立标准化的司法处置流程,以提升法律确定性与司法统一性。

第二,探索国家加密资产储备管理体系。 随着美国启动“战略比特币储备”计划,加密资产正逐步纳入国家金融基础设施范畴。中国可参考这一策略,将现有政府持有的加密资产纳入外汇管理框架,作为对冲美元资产贬值风险的多元化储备工具。同时,应研究锚定人民币的稳定币发行机制,推动其在跨境支付和国际结算中的应用,助力人民币国际化进程。

第三,推动粤港澳大湾区监管协同实验。 香港自2024年起实施加密资产牌照化制度,成为大中华区监管创新的重要试验田。内地可借助大湾区政策协同优势,探索与香港在反洗钱、投资者保护、市场准入等方面的监管对接机制,支持合格投资者参与合规加密资产交易,并积累可复制的监管经验,为未来全国性监管框架奠定基础。

第四,完善链上犯罪监测技术基础设施。 加密资产的匿名性与跨境流动性加剧了洗钱、诈骗等新型犯罪风险。公安机关应加快部署基于区块链分析的大数据监测系统,实现对链上资金流向的实时追踪与可疑行为识别,提升执法效率与技术响应能力,从而在保障金融安全的前提下,增强监管的精准性与适应性。

结论:规则重构期的全球金融竞争新格局

1. 监管创新与金融安全的动态平衡机制

在全球加密资产监管加速转型的背景下,构建监管创新与金融安全之间的动态平衡机制成为关键。一方面,需通过风险分级分类监管提升市场透明度和合规水平,防范洗钱、欺诈等新型金融犯罪;另一方面,应避免“一刀切”政策对区块链技术创新的抑制效应。中国需在坚守金融安全底线的前提下,推动监管框架从禁止式向包容审慎式转变,以适应技术演进与市场变化。

2. 参与国际标准制定的战略窗口期

当前,全球主要经济体正围绕加密资产监管展开规则博弈。美国通过战略比特币储备强化美元霸权,欧盟推行《加密资产市场监管法案》主导标准制定,而中国在此领域的国际参与度仍显不足。未来几年是中国深度参与金融稳定委员会、反洗钱金融行动特别工作组等国际组织规则制定的重要窗口期,亟需加强与境外监管机构的协作,提升在国际标准制定中的话语权与影响力。

3. 区块链技术赋能人民币国际化的可行路径

区块链技术为人民币国际化提供了新的突破口。通过发展锚定离岸人民币的合规稳定币,结合反洗钱与资产储备监管机制,可增强人民币在全球数字金融体系中的渗透力。同时,支持粤港澳大湾区开展监管协同实验,探索跨境支付、资产代币化等应用场景,有助于形成可复制推广的制度经验,从而推动人民币在全球结算与储备体系中的进一步拓展。