俄乌冲突爆发后,美欧对俄实施了涵盖银行、能源和国防等关键领域的全面金融制裁,试图切断其国际资本流动。然而,随着传统金融通道受限,围绕加密货币是否会被用于规避制裁的讨论迅速升温。由于其去中心化、跨境流通能力强的特性,加密货币成为政策制定者与行业参与者博弈的新焦点。美欧监管机构一方面试图将其纳入现有制裁框架,另一方面又面临维护金融创新与防范系统性风险之间的权衡。这一系列动态揭示出,在地缘政治紧张局势持续升级的背景下,加密资产正在挑战传统的金融监管逻辑,并推动全球监管体系加速重构。

加密货币作为制裁漏洞的现实可能性

俄乌冲突爆发后,比特币交易量显著上升。数据显示,以俄罗斯卢布和乌克兰格里夫纳计价的比特币交易量在2月24日后迅速攀升至数月高点,反映出加密资产在地缘政治紧张局势下的避险属性。然而,这也引发了对加密货币可能被用于规避金融制裁的担忧。

去中心化金融体系的本质特征对传统制裁机制构成挑战。由于其不依赖银行系统、通过区块链完成交易的特性,加密货币理论上具备绕过SWIFT限制的能力。美国部分官员虽认为其难以支撑大规模经济活动,但反洗钱专家指出,只要操作得当,俄罗斯完全可能借助加密货币规避大部分国际制裁。

值得注意的是,乌克兰曾呼吁主要交易所限制俄罗斯用户访问,但多数平台拒绝执行,理由是违背加密货币的核心理念。这一立场分歧凸显了行业自律与地缘政治现实之间的张力。

美欧监管机构的多维度应对策略

面对加密货币可能被用于规避对俄制裁的风险,美国与欧洲的监管机构迅速作出反应,采取了多层次的应对措施。在美国,财政部与国家安全委员会联合向主要加密货币交易所施压,要求其确保受制裁的俄罗斯个人或实体无法利用加密资产逃避制裁。此举凸显了美国政府对加密货币潜在风险的高度警惕。与此同时,欧盟财长会议也围绕加密资产的监管框架展开讨论,欧央行行长拉加德强调需提升制裁的有效性,防止通过加密货币进行规避。法国财长勒梅尔亦表示,欧盟正在研究相关提案,以应对这一新兴挑战。在英国,议会成员推动制裁机制的完善,呼吁监管机构就合规问题向加密行业提供更明确的指导。然而,尽管监管压力不断上升,加密交易所仍面临执行难题,如何在合规与去中心化原则之间取得平衡,成为行业亟需解决的核心问题。

央行数字货币(CBDC)引发的新一轮博弈

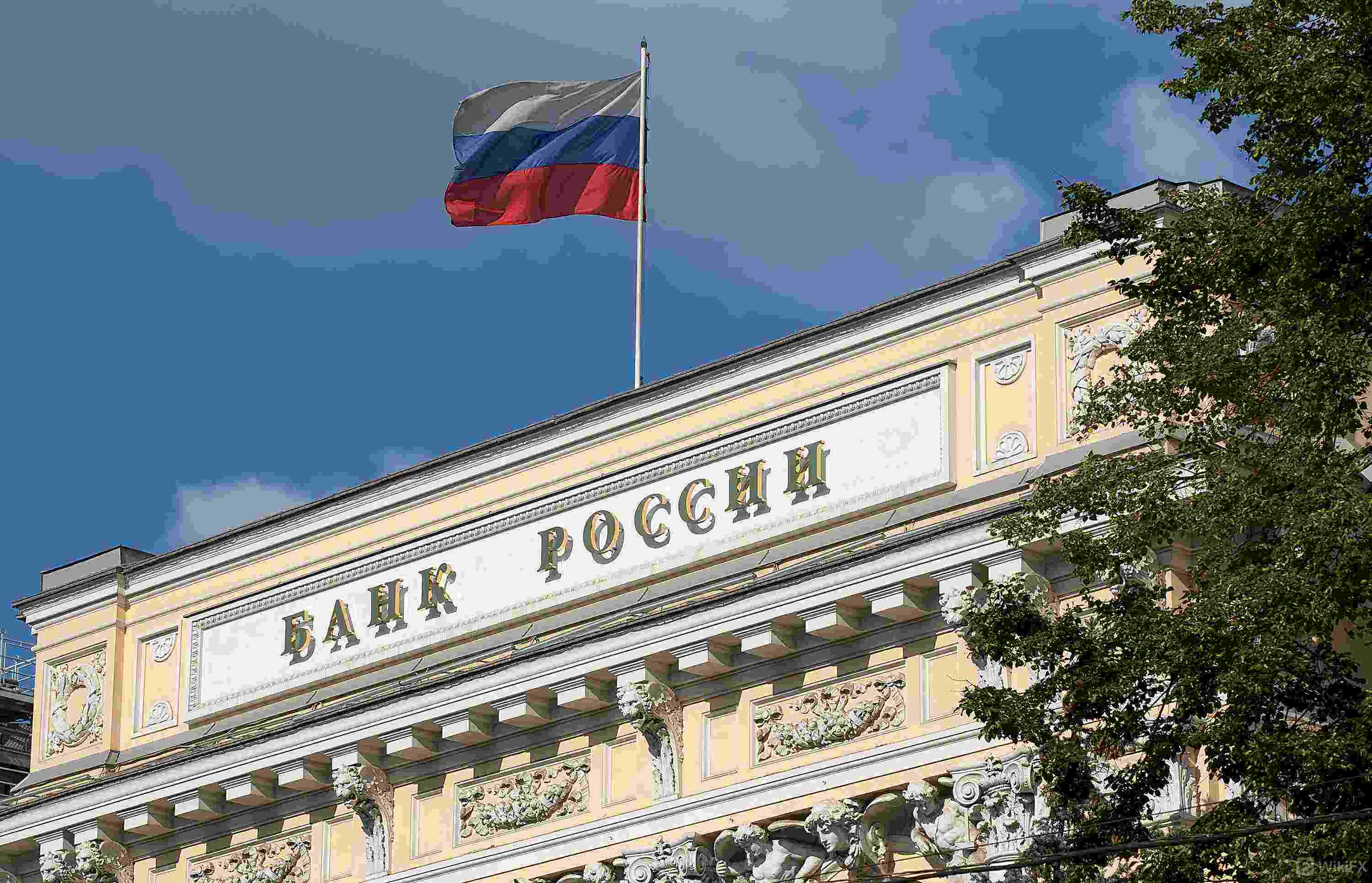

俄罗斯央行于2020年10月发布数字卢布咨询文件,并计划在2023年推出原型系统。该系统将采用分布式账本技术,由俄罗斯中央银行集中控制,具备可追踪、可编程特性,旨在提升支付效率并降低对美元结算体系的依赖。美欧制裁背景下,数字卢布被视为增强金融自主能力的重要工具。

分析指出,基于分布式账本的CBDC若实现跨国互联,可能削弱美元在全球支付与储备中的主导地位。美国财政部前官员Michael Greenwald曾预警,若俄罗斯、中国、伊朗等国联合构建去美元化CBDC联盟,将对现有国际货币体系构成结构性挑战。

俄罗斯央行明确表示,发展数字卢布是保障国家金融主权、应对地缘经济风险的战略举措,强调其有助于建立独立于SWIFT系统的跨境支付机制,强化国内金融基础设施韧性。

全球金融监管体系的未来演进

随着地缘政治冲突加剧,传统金融制裁的效力正呈现边际递减趋势。以SWIFT切断为代表的金融制裁手段,在面对去中心化金融工具时逐渐暴露出局限性。加密货币与央行数字货币(CBDC)的兴起,削弱了中心化金融体系对跨境资金流动的控制力,迫使监管机构重新评估制裁机制的有效性。

与此同时,数字货币时代催生了对监管科技(RegTech)的迫切需求。如何在保护金融系统完整性的同时,实现对链上交易的可追溯性和合规性,成为各国监管机构的核心课题。技术驱动的合规解决方案,正在成为政策制定者与行业参与者共同探索的方向。

主权货币的数字化进程,进一步推动了全球金融秩序的重构。数字卢布、数字欧元及数字人民币的陆续推进,不仅关乎支付效率的提升,更涉及国际货币体系权力结构的再分配。美元主导地位面临潜在挑战,多边CBDC合作机制的探索,正在重塑全球金融治理格局。

在此背景下,国际社会正努力在金融创新与合规监管之间寻求动态平衡。既要防止技术滥用带来的系统性风险,又需避免过度干预抑制创新活力。这一博弈过程,将深刻影响未来全球金融监管体系的演进方向。