在区块链技术的快速发展中,矿机作为支撑其底层共识机制的核心硬件,扮演着不可或缺的角色。无论是比特币的工作量证明(PoW)机制,还是其他依赖算力竞争的加密货币网络,矿机的性能直接决定了网络的安全性、去中心化程度以及运行效率。随着挖矿难度的不断提升,挖矿硬件经历了从通用计算设备到高度专业化芯片的演变,这一过程不仅反映了技术的进步,也深刻影响了整个区块链产业的生态结构和参与门槛。

挖矿硬件的迭代不仅是一场技术竞赛,更是资源分配与产业格局重塑的过程。从早期的CPU挖矿到GPU的普及,再到FPGA的过渡尝试,最终ASIC矿机成为主流,每一次升级都带来了算力集中度的变化和参与门槛的提升。这种演进在提高挖矿效率的同时,也引发了关于去中心化与公平性的讨论。本文将围绕主流矿机的技术参数、算力效率、能耗表现及实际挖矿决策逻辑展开分析,旨在为读者提供一套系统理解挖矿硬件选择与应用的专业框架。

挖矿硬件的技术演进轨迹

挖矿硬件发展历程总览

1. CPU时代:去中心化梦想的起点(2009-2010)

比特币的诞生标志着区块链技术的首次大规模应用,而最初的挖矿方式依赖于通用计算设备——CPU。在2009年比特币网络启动初期,中本聪通过普通个人电脑的中央处理器(CPU)进行区块验证和挖矿操作。这一阶段的算力需求极低,个人用户完全可以在家用设备上独立完成挖矿任务。

CPU时代的去中心化特征尤为突出,任何人都可以参与比特币的生成过程,无需特殊硬件支持。然而,随着网络节点数量的增加和挖矿难度的指数级上升,CPU的计算效率逐渐无法满足需求。其单线程处理机制和较低的哈希率(hash rate)导致挖矿效率低下,促使社区开始探索更高效的替代方案。

2. GPU革命:算力跃迁与社区扩张(2010-2013)

图形处理器(GPU)的引入标志着挖矿硬件进入高性能计算阶段。GPU具备大量并行计算单元,特别适合执行SHA-256哈希算法等重复性高的加密计算任务。相比CPU,GPU的算力提升可达数十倍,显著提高了区块生成效率。

这一时期,挖矿社区迅速扩张,大量技术爱好者加入矿工行列,推动了矿机定制化和矿场的初步形成。NVIDIA和AMD的显卡成为主流挖矿设备,但也带来了高能耗和散热管理的挑战。尽管如此,GPU的普及为后续专用硬件的研发奠定了基础,并加速了区块链生态的成熟。

3. FPGA过渡期:专业化与效率平衡

现场可编程门阵列(FPGA)作为介于通用GPU与专用ASIC之间的硬件形态,提供了更高的灵活性和能效比。FPGA可通过硬件编程实现特定算法优化,相较于GPU在功耗和性能上更具优势。然而,其开发门槛高、成本昂贵,限制了大规模普及。

FPGA的短暂应用期反映了市场对高效能、低功耗挖矿设备的迫切需求。尽管未能成为主流,但其技术路径为ASIC的研发提供了重要参考,推动了挖矿硬件向专业化方向演进。

4. ASIC时代:工业级挖矿的垄断格局(2013-至今)

专用集成电路(ASIC)的出现彻底改变了挖矿产业格局。ASIC芯片专为执行特定加密算法(如SHA-256或Scrypt)设计,具备极高的算力和能效比。自2013年首款比特币ASIC矿机问世以来,挖矿逐渐由个人行为转向专业化、规模化运营。

ASIC矿机的普及带来了算力集中化趋势,大型矿场和矿池成为行业主导力量。尽管提高了网络安全性,但也引发了对去中心化程度下降的担忧。,ASIC技术持续迭代,芯片工艺不断优化,推动单位功耗算力持续提升,进一步巩固其在主流挖矿领域的垄断地位。

主流矿机的技术参数解析

1. 比特币专用矿机:SHA-256算法优化典范

比特币挖矿采用SHA-256哈希算法,其专用矿机(ASIC)经过多代技术迭代,已实现极高的算力密度与能效比。主流型号如比特大陆的蚂蚁S21 XP Hyd.,其理论算力可达200 TH/s以上,单位功耗控制在20 J/TH以内,显著优于早期矿机。这类设备专为工业级挖矿设计,适用于大规模矿场部署,其稳定性和持续运行能力是其核心优势。

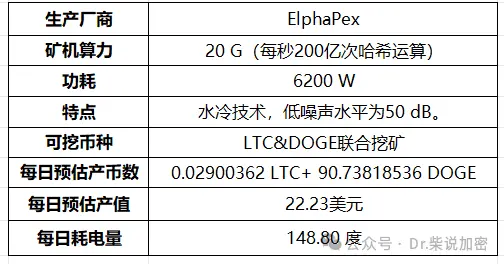

2. Scrypt算法矿机:狗狗币/莱特币生态支撑

针对狗狗币(DOGE)和莱特币(LTC)所采用的Scrypt算法,矿机设计更注重内存带宽与并行处理能力。代表型号如ElphaPex DG2+,其算力可达2.3 GHash/s,单位功耗约为0.35 J/GHash。相较于比特币矿机,Scrypt矿机在成本与能耗方面更具优势,适合中小型矿工或家庭挖矿场景。部分型号支持多币种切换,提升设备利用率与收益灵活性。

3. 典型型号对比:蚂蚁系列与ElphaPex系列技术指标

从技术参数来看,蚂蚁S21 XP Hyd.在算力与能效方面占据领先地位,适用于追求高算力密度的专业挖矿场景;而ElphaPex DG2+则在Scrypt算法优化上表现突出,具备更低的初始投入与运行门槛。两者在硬件架构、芯片制程、散热设计等方面均体现各自算法生态的技术路径差异。例如,SHA-256矿机普遍采用7nm以下先进制程以提升能效,而Scrypt矿机则更注重内存控制器优化与算法适配性。

算力效率与能耗的量化对比

在加密货币挖矿日益专业化和工业化的背景下,算力效率与能耗成为衡量矿机性能的核心指标。单位功耗(W/GH 或 W/TH)直接决定了挖矿的经济性,尤其在电费占运营成本主导的场景下,其产业影响尤为深远。低功耗矿机不仅能提升单位算力的盈利能力,还能降低对环境的影响,契合全球绿色计算趋势。

构建算力成本收益模型时,需综合考虑矿机购置成本、电力消耗、网络难度增长及币价波动等因素。以比特币为例,若矿机单位功耗低于30W/TH,且电价控制在0.08美元/度以下,回本周期可缩短至12个月内,显著提升投资回报率。

根据F2Pool第三方实测数据,主流ASIC矿机如蚂蚁S21 XP Hyd.与ElphaPex DG2+在单位功耗与算力稳定性方面表现优异。横向评测显示,S21 XP Hyd.在SHA-256算法下的能效比达29.5W/TH,而ElphaPex DG2+在Scrypt算法下则以2.2W/MH的能效占据优势,成为中小型矿工优选设备。

挖矿实践的决策框架

在实际挖矿操作中,参与者需基于自身资源与市场环境,构建系统化的决策框架,以实现算力投入与收益产出的最优平衡。

1. 算力目标与预算匹配策略

挖矿设备的选择应与预期算力目标和资金预算高度匹配。若目标为高算力挖矿(如比特币),则需投入高性能ASIC矿机,但需承担较高的初始成本和运营费用。对于预算有限的个体矿工,可选择Scrypt算法矿机或GPU挖矿,以降低门槛并提升灵活性。

2. 电力成本敏感度分析

电力成本是挖矿收益的核心变量。以市场数据为例,若电费高于0.15美元/度,多数矿机将面临亏损风险;而低于0.08美元/度的电价则可显著提升盈利能力。因此,矿工应优先选择电力资源丰富且价格低廉的地区部署矿机,同时关注矿机的单位功耗指标(W/GH或W/TH),以提升能源效率。

3. 家用与专业场景适配方案

家用挖矿需兼顾噪音控制与空间限制,适合低功耗、低噪音的GPU设备或水冷矿机。而专业矿场则应优先部署高算力ASIC矿机,并配套独立供电与散热系统,以实现规模化运营。此外,矿机的维护成本与稳定性也应纳入长期规划。

4. 市场波动的风险对冲机制

加密货币价格波动剧烈,直接影响挖矿收益。专业矿工可通过期货市场进行套期保值操作,锁定未来收益。此外,选择支持多币种挖矿的矿池,可在不同币种间灵活切换,规避单一币种下跌风险,提升整体收益稳定性。

硬件演进的未来图景

区块链挖矿硬件的发展正朝着更高效率、更低能耗和更广泛参与的方向演进。芯片工艺的持续突破为能效优化提供了技术基础,7nm、5nm乃至3nm制程的引入显著提升了单位算力的能耗比。未来,基于先进封装技术和异构计算架构的矿机将进一步提升算力密度,同时降低散热与电力成本。

在能源结构层面,可再生能源整合成为关键趋势。水电、风电与太阳能正逐步被纳入矿场能源组合,部分项目已实现超过80%的清洁能源使用率。这一转变不仅降低了碳排放,也提升了挖矿业务在政策与社会层面的可持续性。

家用级低功耗设备的研发则为个体参与者提供了新的入口。基于RISC-V架构或定制化SoC的低功耗矿机正在兴起,其设计目标是在保持Scrypt等算法兼容性的同时,将功耗控制在100W以内,满足家庭部署需求。

更深远的变革来自去中心化算力生态的技术重构。分布式算力调度协议与边缘计算结合,使个体矿机可通过网络共享资源,形成去中心化算力池。这种模式在提升网络抗审查能力的同时,也为中小矿工提供了更具竞争力的收益结构。

结论:效率与去中心化的动态平衡

挖矿硬件的持续迭代不仅重塑了产业格局,也深刻影响了个体参与者的行为逻辑与行业的技术演进路径。随着ASIC矿机的普及,算力逐渐向资本和技术门槛更高的机构集中,导致去中心化程度下降。然而,这一趋势也推动了行业对可持续发展路径的探索,例如能效优化、绿色能源整合以及低功耗家用设备的研发。

对于个体参与者而言,战略选择日益依赖于技术经济性评估:是参与高门槛、高效率的ASIC挖矿,还是回归灵活性更强的GPU挖矿生态,成为影响长期收益的关键决策点。同时,行业整体正朝着更环保、更分布的方向演进,未来的技术路径或将通过新型共识机制与硬件创新,重新平衡效率与去中心化之间的关系。